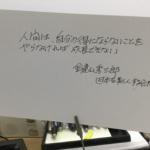

■「悟りなんかない」

晩夏、十四年間の付き合いだった四十五歳の坊主が仏になった。歳の離れた奥さんと二人の子どもを遺して。

「三カ月」の余命宣告を受けてから“終活”を続けてきた。子どもたちのために、と事あるごとにビデオレターを撮っていた。そうして約一年後に生を閉じた。妻帯し、家族を思い、日々を記録する。彼の職業の陰影としては、いかにも人間くさい生き方、いや死に方やった。

四十五歳は若すぎる、と言う人もおるやろう。そやけど、自分が八十歳、九十歳で死ぬと想像したとき、友人も先輩もこの世にはほとんどおらんはず。長生きの先には孤老死という現実もある。四十五歳で多くの知り合いに看取られて逝くのは、あながち悪いことでもないなと思う。自分の花を咲かせ切ったんやから。

会うたびに落ち着いた仏顔に変わっていくのを見ながら、尋ねたことがある。

「どやねん? もう悟りの世界やろ?」

彼は即座に首を振った。

「いやいや、悟りなんか……」

寺に勤める僧侶として二十年間、老若男女にあれこれと仏法を説きながら、でも、自分自身の実感としては「悟りの世界なんてないですよ」と言い切る。嘘くさい良識に“まみれた”仏教者よりも、よほど真実味がある。

おそらく、職業として「生きるって何や?」と誰よりも探求し続けるのが宗教者やろうけれど、それとて決して理論や理屈で分かるものじゃない。仮に、理論の最高峰としてアインシュタインの相対性理論なんかがあるとしても、それが「生きる」という全人類の大テーマにどう関係してくるのか、ほとんど分からん。そう考えると、理論っていうのは、「物理的な」とか「地球上において」とか「現代は」という「枠」でしか通用せえへんのやろか?

じゃあ、理論の反対側にあるものとして現実主義(リアリズム)に立ったら、どうやろ? この坊主もそうやし、わずか五センチの段差の前で戸惑っている車いすの熊篠慶彦にしても、「がん患者」や「障害者」という現実を生きてる。この二人を前にすれば、「生き切る」というテーマを否が応でも突きつけられる。これこそが人類共通の課題なのかも分からん。

「適者生存」という言葉が示すように、その都度の生活環境や社会環境に適応していくことが生き残るための必須条件だとするなら、一人の人生のなかでの“進化”というのは適応力のことやし、適応するために自分が変化すべきやということが明らかになる。

■心の垢が落とせずに

「適応」と「変化」が生き残るためのキーワードとして浮かんできて、そこから、いろいろと思考を巡らせ始めた。

還暦になったとたん、首の骨と腰の骨に異常が出てきた。

異常があるということは、本能的なレベルの自在さを奪われるということやなあ。

だから、自分の意思で何とかできることなどない。

意思が通用しないということは、自分のほうが何かを変えるしかないんやな。

動かない、という自分に変えるしかない……。

俺の腰と首が、それまでの「あれもこれも」をストップさせ、生きることへの考え方そのものを変えろと命じた。当たり前のことなんやけれど、体に合わせて自分の行動も考えも変えていくべきことを学んだ。それが俺の進化なんやということも納得できる。命をコントロールすることなんか誰にもでけへんのやから、命に合わせることしかできん。

いまだに首の痛みが抜けないのは、何かの啓示かもしれへんとも思う。そんなことも考え始めた矢先に、四十五歳の男の死を通して、ふと気づいた。

「一日一生」とずっと言ってきた。「今」しかないんや、捨て身で生きるんや、と言いながら、自分自身がまったく捨て身になっていなかったんとちがうんか? 欲心、執着、怨讐(おんしゅう)、そんなものに囚われていただけやないか? 捨て身と言うんやったら何を捨てたんや? 魑魅魍魎に取り込まれそうになって迷いの中に入っていっただけやろ? そんなことにも気づかないから体が命はって止めようとしてたんとちがうんか?

言うてみたら、すべて自分の「心の垢(あか)」や。それがまだ残っとったんや。とことん削ぎ落とせ、とことん考え方を変えろ、そう教えてくれる菩薩が目の前におったんや。

人間の基本的な行動は、身の活動、言語の活動、意識の活動の三つ。それらを「身口意(しんくい)」と言うて、人間の「業(ごう)」はそのどこからか生じてくるものやから「三業」とも呼んでる。

普通は、そんな自分の業など気づかへん。いや、見ようとしてない。見たくもない。

自分の業に気づくには、超リアルな真実をわが身に引き寄せてみるしかない。その最たるものが「死」。メメント・モリ(死を想え)と言うのは、見たくない自分の業を見て、「だったら今から生き直しや!」という変革の機会をもたらすものやろうと思う。そこまで達したときに自分がつくり出していた欲心、執着、怨讐などから解き放たれるというか、楽になるんやろな。

だから、「一日一生」で生きることと「メメント・モリ」は、根底は同じなんやなあ。

■何につまづいたのか?

自分には自分でつくっていく業がある。しかもそれは、誰にもでもある。誰にでもあるのに、無意識がつくっていくから誰もが意識でけへん。

そんなときに「メメント・モリ」が響いてくる。死にゆく者が訴えてくる(ように思える)。業に気づかせてもらえたとき、「死」や「死にゆく者」が意味を持ち始める。

人間が死ぬという不可避の事実は、悲しいことやとかいう感情論に預けてしまうものではなくて、誰にでもある死を“鏡”として自分を映すときに活かされる。自分の死がまだ生き続ける誰かに活かされる、それほど本人にとってありがたいことはない。

人には、そのときどきで気づかせようとしてるシグナルみたいなもんが必ずある。でも、現象しか見えてへん人生では、シグナルもキャッチでけへんし、隣にあること同士が別物に思えるから、気づきが生まれない。

「ああ!」っていう気づきは、「業と病気」とか、「過去の自分と今聞いた言葉」とか、何かと何かが結びついたときに生まれる新しい自分や。自分の「変化」や。他人の死を見て変化が生まれないはずがない。それでも変わらんかったら、感性が朽ち果てていると思ったほうがええ。

人間の「つまづき」は、たいてい小さな石が原因。大きな石は回避できる。

なぜ小さな石につまづくかと言うと、小さくて見えづらいか、小さいから慢心してしまうため。遠くは視野に入っても、足元には意識が向かないどころか無意識に超えてしまっているという人間の性質が、ある瞬間につまづかせる。

じゃあ、自分にとっての小石って何やろ? そこに感性が朽ち果てていると、同じ小石で必ずつまづく一生になってしまう。

首が不自由なまま自転車に乗る。あえて、そうしてる。後ろを振り返るのが難しいから、耳に意識を集中して、後ろからの音を聞き分けようとする。同時に、前方にも注意する。遠くも、車輪の先も。

歩けば負荷がかからないのは分かってる。でも、それではせっかく首が不自由になった意味がない。代わりに聴覚が鍛えられた、というくらいでなかったら、人生にはすべて意味があるということは実感でけへん。そういう感性を育てたい。

「そうか、『足元を見て生きろ』って言うてるけど、遠くにも目を向けないと自転車は危ういんやなあ。ってことは、俺は矛盾したことを言うてきたんやろか? いや、違う。無意識で、習い性で、足元は超えていってしまうけれど、だからつまづく。それを戒めるために『足元をみろよ! 一日一生やで!』というのは間違ってないんや」そんなことを考えながらキコキコ漕いでると、無意識への意識の向け方も訓練なんやなあと思えてくる。

そして、さらに思う。「善は意識、悪は無意識」なんやなあと。これも目を向ける訓練をしないと、軽く悪を超えていってしまう。だから、「悪に染まる」と受け身で言われるんや。善なることが自分の意思であることに対して受け身に染まると悪が無意識化する。善と悪、意識と無意識、よく似た構造やな。

四十五歳の坊主は、俺の中ではずっと「生きてる」。人が亡くなった日を「命日」とはよく言うたもんやと思うけれど、俺には「命日」は関係ない。俺を映し出す人が生き続けてる。「つまづくなよ、玄さん」と言うてくれてる。

*月刊「よろず」第2号より